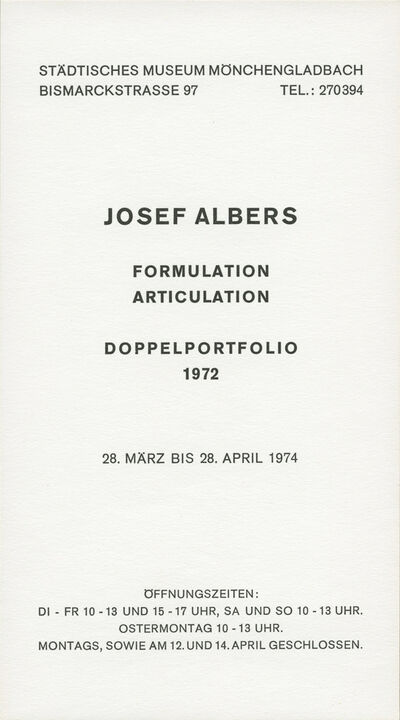

Josef Albers.

Formulation : Articulation, Doppelportfolio 1972

gleichzeitig im 1. OG: POSTKARTEN ZUM THEMA MALER, Eine Ausstellung aus dem Archiv von J & J, 28.3. – 28.4.1974

POSTKARTEN ZUM THEMA MALER. Eine Ausstellung aus dem Archiv von J & J

gleichzeitig im 1. OG: POSTKARTEN ZUM THEMA MALER, Eine Ausstellung aus dem Archiv von J & J, 28.3. – 28.4.1974

POSTKARTEN ZUM THEMA MALER. Eine Ausstellung aus dem Archiv von J & J

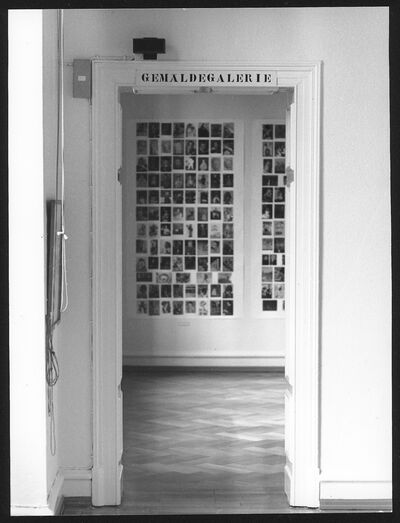

Präsentation von Formulation : Articulation, Doppelportfolio 1972 in der Ausstellung VON DA AN, Museum Abteiberg 2017/18, Foto: Achim Kukulies, © The Josef and Anni Albers Foundation, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Präsentation von Formulation : Articulation, Doppelportfolio 1972 in der Ausstellung VON DA AN, Museum Abteiberg 2017/18, Foto: Achim Kukulies, © The Josef and Anni Albers Foundation, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Josef Albers. Formulation: Articulation, Doppelportfolio 1972, 28.3. – 28.4.1974

Josef Albers (1881 Bottrop – 1976 New Haven, Connecticut /USA)

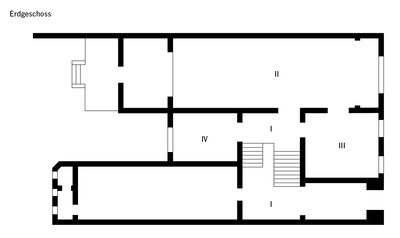

EG/ Hochparterre

gleichzeitig im 1. OG: POSTKARTEN ZUM THEMA MALER, Eine Ausstellung aus dem Archiv von J & J, 28.3. – 28.4.1974

Rekonstruktion und Text: Susanne Rennert

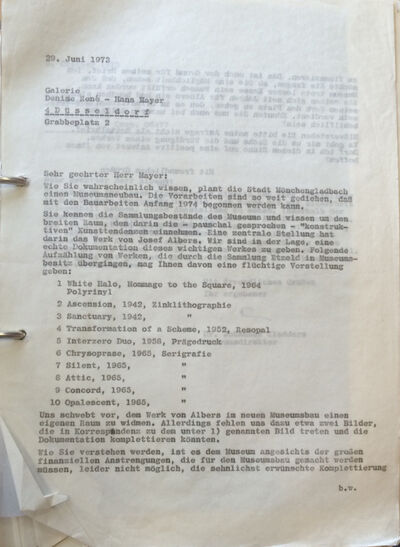

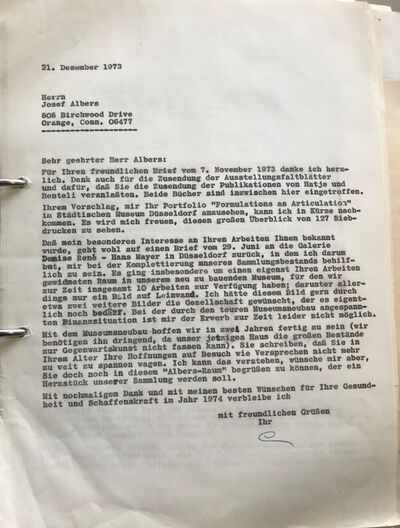

Im Juni 1973 kontaktierte Johannes Cladders den Düsseldorfer Galeristen Hans Mayer, der Josef Albers vertrat. Mayer hatte Albers noch in den 1950-er Jahren als Gastdozenten an der Ulmer Hochschule für Gestaltung erlebt und dann seine erste Galerie in Esslingen 1965 mit einer Ausstellung des 1933 in die USA emigrierten Künstlers und Lehrers (Bauhaus, Black Mountain College, Yale University) eröffnet.

In seinem Brief an den Galeristen formuliert Cladders den Plan, im zukünftigen Museumsneubau einen eigenen Albers-Raum einzurichten. Sein Wunsch sei es, die zehn Albers-Werke aus der Sammlung Etzold – unter ihnen nur ein Gemälde (Homage to the Square /“White Halo“, 1964) –, um weitere Gemälde zu ergänzen. Cladders bat Mayer um Hilfe: „Ich möchte Sie fragen, ob Sie eine Möglichkeit sehen, daß dem Museum trotz leerer Kasse sein Wunsch erfüllt werden kann. Sie setzen sich seit Jahren für Albers ein und bemühen sich, seinem Werk den Platz zu geben, den es im öffentlichen Bewußtsein verdient. Könnten Sie uns auch bei unserem Anliegen behilflich sein? Mißverstehen Sie bitte meine Anfrage nicht als Bettelbrief. Es geht mir um die Sache und die Würdigung eines Werkes.“1

Dies war der geeignete Zeitpunkt für einen Fokus auf Albers, dem das New Yorker Metropolitan Museum 1971 als erstem lebenden Künstler eine Retrospektive eingerichtet hatte: 1973 erschien die erste deutsche Gesamtausgabe von Interaction of Color – Grundlegung zu einer Didaktik des Sehens, die schon 1963 im englischen Original bei Yale University Press publiziert worden war.

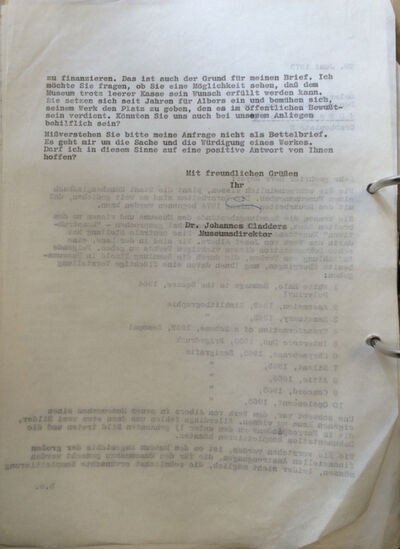

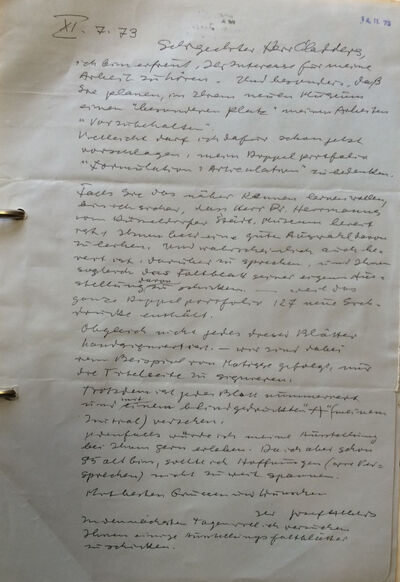

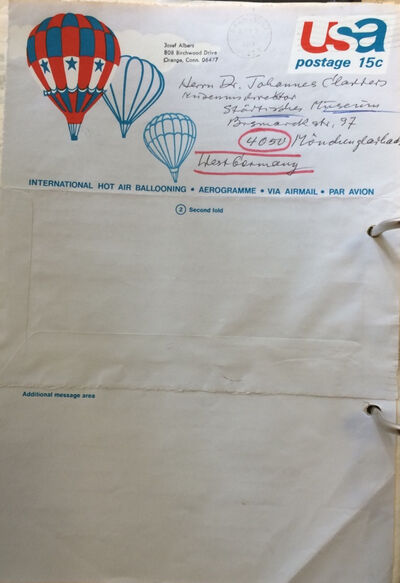

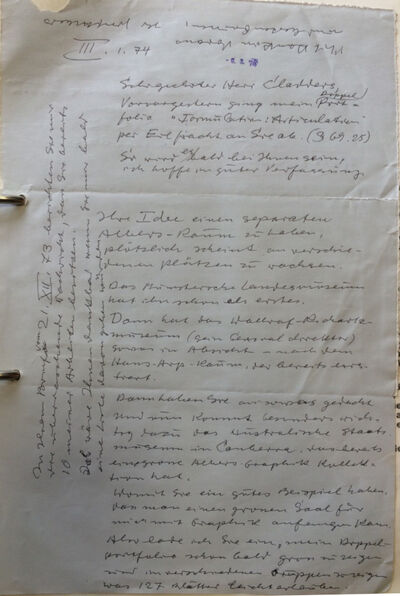

Albers selbst antwortete Cladders im September 1973 zunächst mit einem kurzen handschriftlichen Hinweis auf eine Ausstellung seiner Werke in der Kölner Galerie Gmurzynska. Im Anschluss daran entwickelte sich ein angeregter Dialog, der einige Monate per Luftpost zwischen Orange/Connecticut, wo Josef und Anni Albers lebten, und Mönchengladbach geführt wurde. Dieser Briefwechsel ist besonders aufschlussreich im Hinblick auf Albers´ konsequente Argumentation für sein grafisches Opus Magnum, das Doppelportfolio Formulation : Articulation, während Cladders – der den geplanten Raum bereits als ein „Herzstück unserer Sammlung“ in Aussicht stellte – ursprünglich an Bildern gelegen war.

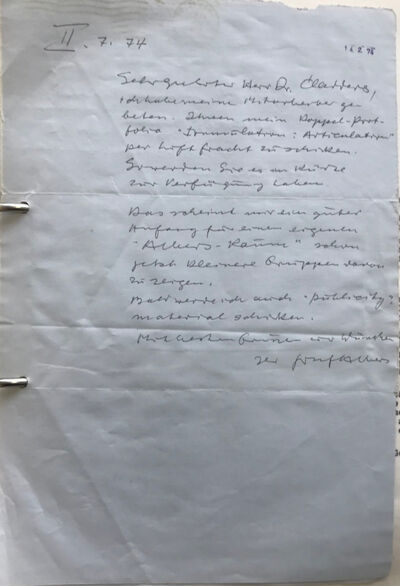

Albers, der sich zu einer Schenkung des 1972 mit 127 farbigen Siebdrucken in zwei Bänden herausgegebenen Werks entschied, schrieb am 7.2.1974: „Sehr geehrter Herr Dr. Cladders, ich habe meine Mitarbeiter gebeten, Ihnen mein Doppel-Portfolio ‚Formulation: Articulation‘ per Luftfracht zu schicken. Sie werden es in Kürze zur Verfügung haben. Das scheint mir ein guter Anfang für einen eigenen ‚Albers-Raum´ [und?] schon jetzt kleinere Gruppen davon zu zeigen. […] Mit herzlichen Grüssen und Wünschen, Ihr Josef Albers“2

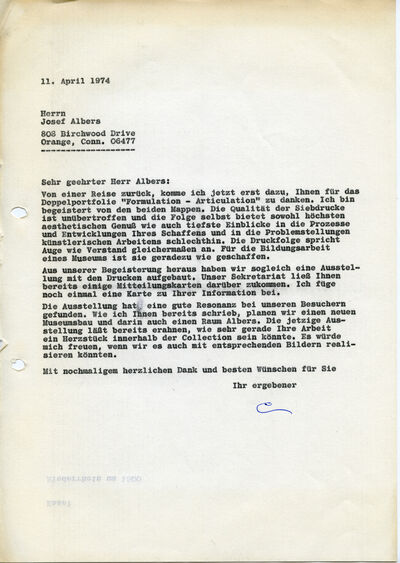

Cladders antwortete: „Sehr geehrter Herr Albers: Von einer Reise zurück, komme ich erst jetzt dazu, Ihnen für das Doppelportfolio ‚Formulation – Articulation‘ zu danken. Ich bin begeistert von den beiden Mappen. Die Qualität der Siebdrucke ist unübertroffen und die Folge selbst bietet sowohl höchsten aesthetischen Genuß wie auch tiefste Einblicke in die Prozesse und Entwicklungen Ihres Schaffens und in die Problemstellungen künstlerischen Arbeitens schlechthin. Die Druckfolge spricht Auge und Verstand gleichermaßen an. Für die Bildungsarbeit eines Museums ist sie geradezu wie geschaffen.“3

Mit Formulation : Articulation gab Albers nicht nur einen umfassenden Überblick über sein gesamtes Werk, sondern veranschaulichte auch Theorie und Didaktik seiner Arbeit, deren ganzes Bestreben es war, die Menschen „zum Sehen“ zu führen. („THE AIM OF ART is revelation and evocation of vision.“)4 Jedes Doppelblatt enthält einen oder mehrere Drucke, die in Anlehnung bzw. in Umsetzung von Gemälden, Holzschnitten und Glasbildern vom Künstler in Kooperation mit Norman Ives und Sewell Sillmann entwickelt und produziert wurden. Ives/Sillmann schreiben im Vorwort: “The concept of this publication is the realization rather than the reproduction of the essential ideas in Josef Albers´ works. It is our intention to show the artist´s methods of formulating his ideas and thus demonstrate the manifold potentials in his unique concern for color and formal relations, rather than to reproduce selected paintings from special collections. We have tried to show how he has continually worked in series; for example in one folder the same image will be developed several times, the only difference being that the same color (or similar colors) is distributed in different quantities and therefore assumes new characteristics. Or, in another folder, we will consider the visual dialogue between versions of the same painting in the same hue: red, greens, grays. Works have been selected from forty years of Albers´ search and offer an unusal opportunity for study of this significant artist´s direct participation in an original development of his new work. The conceptual relationships between color and form inherent in each particular work have been restudied and developed for the medium of screenprinting. This medium has made possible the maximum control of Albers´ color interactions. No attempt has been made to present the work in chronological order; rather for each portfolio the artist has placed the folders in a sequential order so that they may be seen and examined for their visual interaction, whether in related groups of two or three or simply for the color and shape interdependencies he has seen exist from folder to folder. Finally, in Josef Albers´own words: ‘Our aim is not a retrospective report; the book aims at art itself, meaning: no retrospective in the usual sense. These are visual realizations here presented outspoken in silkscreen.’”5

Nach Eintreffen der Grafikmappen im März 1974 richtete Cladders im Erdgeschoss eine Ausstellung mit 70 Siebdrucken ein, die parallel zur Ausstellung von J & J im Obergeschoss gezeigt wurde.6 Auch zu anderen Gelegenheiten präsentierte man Blätter aus dem Doppelportfolio des Künstlers7, der als einer der einflussreichsten Pädagogen im 20. Jahrhundert Eva Hesse, Kenneth Noland, Robert Rauschenberg und Richard Serra zu seinen Schüler:innen zählte.

Zur Realisierung eines eigenen Albers-Raums im 1982 eröffneten Museumsneubau kam es in Mönchengladbach dennoch nicht, auch wenn das aufgrund seiner seriellen und konzeptuellen Aspekte ungemein aktuelle Werk eine ideale Verbindung zwischen den jüngeren konzeptuellen und prozessorientierten Manifestationen und dem historischen, geometrisch-konstruktiven Zweig der Mönchengladbacher Sammlung dargestellt hätte.8

Quellenangaben / Anmerkungen

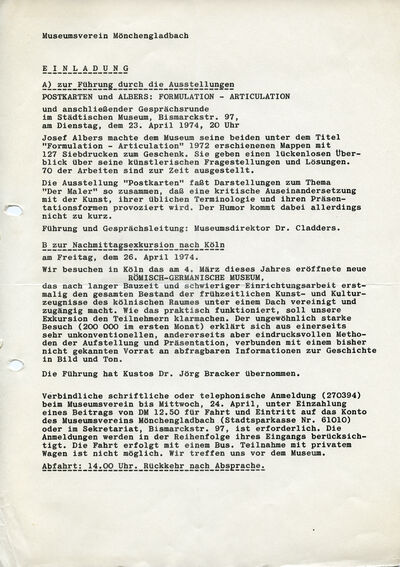

Johannes Cladders, Eröffnungsrede Josef Albers – zweiter Teil der Eröffnungsrede POSTKARTEN ZUM THEMA MALER

Im Untergeschoss des Museums sehen Sie nahezu ein Kontrastprogramm zur Ausstellung der Postkarten. Kontrastprogramm insofern, als uns das Entschlüpfen nicht expressis verbis demonstriert oder bewusst wird. Josef Albers ist zu einem unverrückbaren Begriff geworden. Aber kein Künstler innerhalb seiner ungegenständlichen Epoche hat wohl mehr gezeigt, wie sehr sich mit Formen und Farben nahezu spielend operieren lässt. „Spielend“ nicht mit „unverbindlich“ gleichzusetzen. Aber bei jeder „Fixierung“, bei jeder „gültigen“ Lösung, schlägt die Möglichkeit – und zwar ebenso „gültige“ Möglichkeit des Gegenteils durch.

Ich will auf diese Ausstellung Albers heute nicht näher eingehen. Wir haben zu Bestandsausstellungen aus der Kollektion des Museums nie eigens zu Eröffnungen geladen. Das was hier an Albers-Siebdrucken hängt, ist nämlich Museumsbestand. Allerjüngster – und nur im Ausschnitt. Seit längerem steht das Museum mit Albers in freundschaftlicher Korrespondenz. Als er von uns erfuhr, dass wir ein neues Museum planen, machte er uns spontan seine beiden Mappen „Formulation - Articulation“ zum Geschenk und schickte sie uns per Luftfracht zu. Die Mappen sind das Resümee seiner Lebensarbeit, ein Überblick über seine Methoden und Resultate.

Von den insgesamt 127 uns geschenkten Siebdrucken zeigen wir Ihnen hier eine Auswahl. Der Museumsbestand wächst – dank der Geschenke weltbekannter Künstler, dank des Interesses bedeutender Sammler und ihrer Sammlungen, dank auch den Ankaufsetats, den die Stadt alljährlich zur Verfügung stellt. In diesen Tagen ist in Ausschüssen und Besprechungen viel über das neu zu bauende Museum gerangelt worden. Ich würde mir wünschen – und ich glaube, viele von Ihnen auch –wenn das Ergebnis eine Behausung sein würde, die dem Umfang und der Bedeutung des angesammelten Kunstguts, den Erfordernissen dieses Instituts und den Erwartungen, die man in einer breiten und weiten Öffentlichkeit hegt, gerecht werden könnte. Ich würde dies alles gar nicht erwähnen, wenn ich darum nicht bangen müsste.

Das soll uns jedoch im Augenblick nicht hindern, Jennifer Gough- Cooper und Jacques Caumont für die intensive Arbeit an dieser Ausstellung und Josef Albers für sein wertvolles Geschenk an das Museum aufs herzlichste zu danken.