Johan Thorn Prikker.

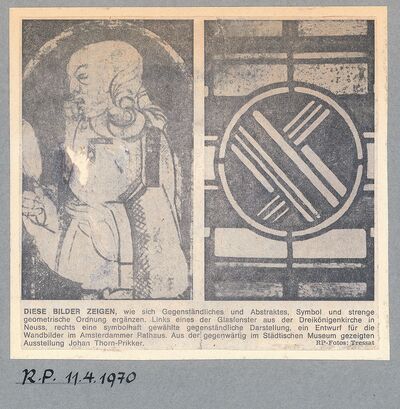

Fenster, Entwürfe und Kartons, für Wandbilder, Fenster, Mosaiken und Webarbeiten

aus dem Nachlass des Künstlers im Besitz des Kaiser Wilhelm Museums Krefeld

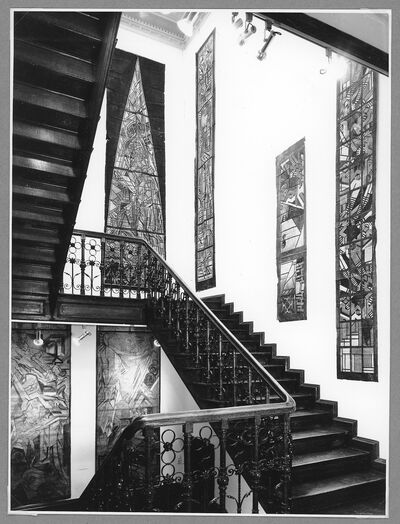

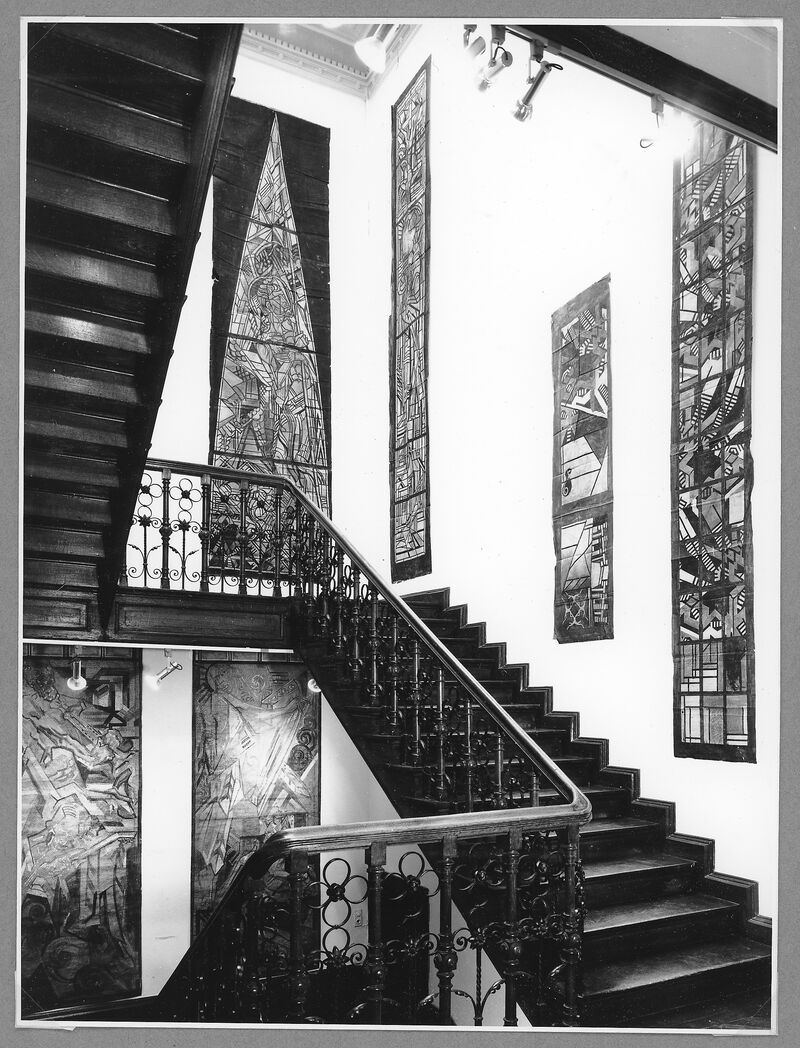

Johan Thorn Prikker, Museum Mönchengladbach 1970, Treppenhaus, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg

Johan Thorn Prikker, Museum Mönchengladbach 1970, Treppenhaus, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg

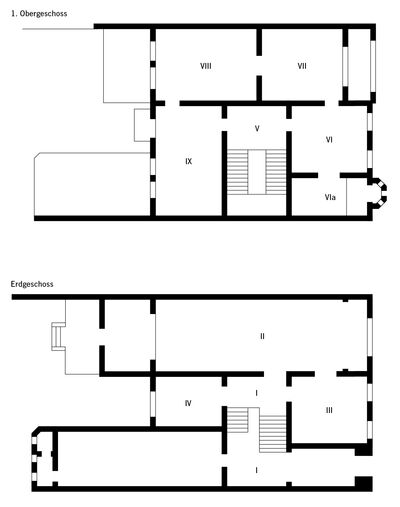

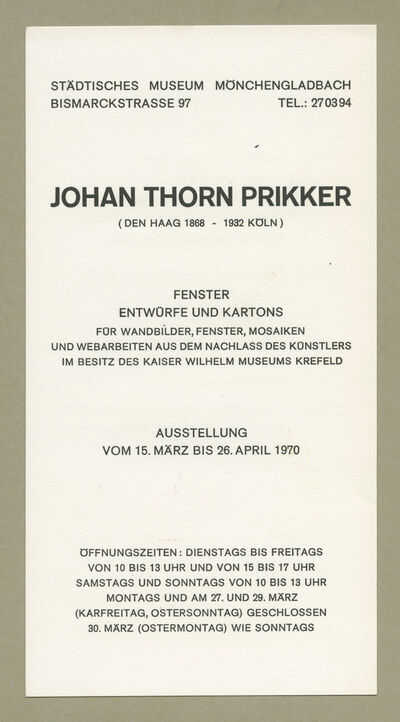

Johan Thorn Prikker. Fenster, Entwürfe und Kartons, für Wandbilder, Fenster, Mosaiken und Webarbeiten aus dem Nachlass des Künstlers im Besitz des Kaiser Wilhelm Museums Krefeld, 15.3. – 26.4.1970

Jan (Johan) Thorn Prikker (1868 Den Haag/NL – 1932 Köln)

EG / Hochparterre und 1. OG

Rekonstruktion und Text: Susanne Rennert

„Ab Sonntag, dem 15. März 1970, ist im Städtischen Museum, Bismarckstraße Nr. 97, eine Ausstellung mit Werken von Johan Thorn Prikker zu sehen. Das Ausstellungsmaterial stammt aus dem Nachlaß des Künstlers, der im Krefelder Kaiser Wilhelm-Museum aufbewahrt wird. Es handelt sich um ausgeführte Fenster und um Entwürfe und Kartons zu Fenstern, Wandbildern, Webarbeiten und Mosaiken. Die ausgestellten Stücke – mit Ausnahme der ausgeführten Fenster – waren bisher nur selten oder gar nicht zu sehen. Sie sind uns so überkommen, wie sie Thorn Prikker bei seinem Tode 1932 hinterließ. Sie tragen ausgesprochenen Ateliercharakter und sind gerade deswegen besonders geeignet, in die Arbeitsweisen des Künstlers einzuführen.“1

Ausstellung

Als „der Begründer einer neuen Auffassung der Glasmalerei, ja als die personifizierte Revolution in Glas“2(Paul Wember) spielt der niederländische Künstler Johan Thorn Prikker für die internationale Entwicklung der monumentalen Wand- und Glasmalerei eine zentrale Rolle. Besondere Bedeutung erlangte der einflussreiche Gestalter und Pädagoge im Rheinland, wo er in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an drei namhaften Institutionen als Professor gewirkt hatte: von 1904 bis 1910 an der Kunstgewerbeschule in Krefeld – hier zählten Heinrich Campendonk, Heinrich Dieckmann und Hellmut Macke zu seinen Schülern –, von 1923 bis 1926 an der Kunstakademie Düsseldorf und von 1926 bis 1932 an der Kölner Werkschule.

Dass Thorn Prikkers berühmter Name in den Jahren nach der Nazi-Diktatur in besonderer Weise mit Mönchengladbachs Nachbarstadt Krefeld verbunden blieb, ist das Verdienst Paul Wembers. Dem Krefelder Museumsdirektor gelang es 1949, einen Teil des Thorn Prikker-Nachlasses an das Kaiser Wilhelm Museum zu holen und diesen in den folgenden Jahren zu vervollständigen.

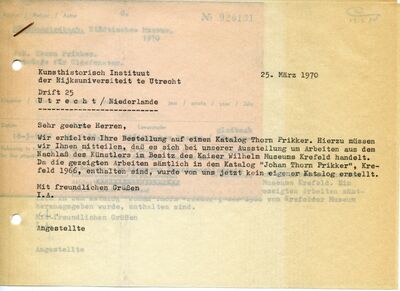

1966 veröffentlichte Wember das gesamte Konvolut in der Publikation Johan Thorn Prikker, Glasfenster, Wandbilder, Ornamente 1891 – 1932) als „Bestandskatalog 6“, mit einer wissenschaftlichen Bearbeitung des Werkverzeichnisses, die sein damaliger Assistent Johannes Cladders erstellt hatte.

Vier Jahre später präsentierte Cladders – der 1967 als Museumsdirektor nach Mönchengladbach gewechselt war –, jene Werke aus dem Besitz des Kaiser Wilhelm Museums im Städtischen Museum an der Bismarckstraße. Die immens große Resonanz auf die Ausstellung spiegelt sich u.a. in zahlreichen Presseartikeln. Auch der Rundfunk berichtete damals über die Wirkmacht des berühmten Erneuerers der Glas- und Monumentalmalerei, dessen glanzvoller Name die Identität der Kunstregion Niederrhein nachhaltig geprägt hat.

Paul Wember:

„In Krefeld hatte der Name Thorn Prikkers stets einen guten Klang. Sein Werk wurde, abgesehen von der zwölfjährigen Diktatur, immer lebendig gehalten und das Krefelder Museum galt und gilt immer als der besondere Ort des Künstlers. Dies ist zunächst verwunderlich. Könnte doch viel eher zum Beispiel Düsseldorf dieser Ort sein, wo er doch immerhin dreieinhalb Jahre an der Staatlichen Akademie tätig war und wo er auch bedeutende Arbeiten, Fenster, Fresken und Mosaiken, hinterlassen hat; oder Hagen, wo er immerhin neun Jahre lang die Verbindung mit Karl Ernst Osthaus hatte; oder Köln, das viel wichtiger ist als Krefeld und wo er auch sechs Jahre, genauso lange wie in Krefeld, tätig war und ebenfalls wichtige Arbeiten schuf. Aber die Gepflogenheit des ersten Krefelder Museumsdirektors Friedrich Deneken, dem Werk Thorn Prikkers einen besonderen Platz zu geben, wurde auch von dessen Nachfolger Max Creutz beibehalten. Diese Tradition wurde nach dem zweiten Weltkriege wieder aufgegriffen und bis heute fortgesetzt.

Dies hat sicher einen Hauptgrund darin, daß Thorn Prikker als ein völlig in sich gefestiger Künstler, 35jährig, in Krefeld begann und hier, bis zum Bersten mit Plänen gefüllt, erstmalig an die Bewältigung seiner Träume von der Monumentalmalerei gehen konnte, wenn auch zunächst nur auf Kartons, da auch in Krefeld in den ersten Jahren große Aufträge fehlten.

Und noch etwas anderes ist verwunderlich. Der Künstler gilt, und zwar völlig zu Recht, als der Begründer einer völlig neuen Auffassung der Glasmalerei, ja als die personifizierte Revolution in Glas. Auch hatte er an der Krefelder Werkkunstschule eine Anzahl Schüler, die später bedeutende Glasmaler wurden. Dennoch hat er selbst in der Zeit seiner Krefelder Lehrtätigkeit nicht in Glas gearbeitet. Aber was in wichtigen Jahren der Entfaltung von Krefeld ausging, das kehrte auf irgendeine Art immer wieder nach Krefeld zurück.

Waren die großen und kleinen Kartons, die er in Krefeld schuf und die Deneken für das Museum erwarb die Basis, so war der Kauf des Ecce-Homo-Fensters und die Einleitung für den Erwerb der drei Neußer Gesellenhaus-Fenster durch Creutz eine wichtige Tat für die Bindung an Krefeld. Sie fand durch den Auftrag für Wandbilder in einem Museumssaal zu Lebzeiten des Künstlers einen bekrönenden Abschluß.

So ist der Künstler Thorn Prikker für Krefeld einer der markantesten Gestalten geworden. Nach seinem Tode, 1932, sah es zunächst lange Zeit so aus, daß er dies nicht unbedingt bleiben sollte. Seine Arbeiten waren von 1933 bis 1945 verfemt und seine Wandbilder wurden Mitte der dreißiger Jahre vermauert. Anfang 1949 holte ich den Nachlaß nach Krefeld und ließ im Zuge der Vorbereitungsarbeit für die Ausstellung im gleichen Jahre die Wandbilder wieder freilegen. Durch das Entgegenkommen von Frau Berta Thorn Prikker, die unmittelbar nach dem Kriege bis zu ihrem Tode 1954 lebhaften Kontakt mit dem Museum unterhielt, konnte nach der Ausstellung eines der wichtigsten Fenster unserem Bestand hinzugefügt werden: Licht und Leben von 1932. Nach dem Tode der Künstlerwitwe war die Verhandlung mit den Erben Thorn Prikkers eine der schwierigsten Aufgaben. Die Entscheidung ließ von Jahr zu Jahr auf sich warten. Als sie dann nach zähen Verhandlungen 1963 fiel, wurden fast alle vollständigen Fenster abgeholt und wie im Beitrag von Dr. Cladders beschrieben, verteilt. Der Rest der ausgeführten Fenster und Probescheiben wurde uns übereignet. Wir ließen die so in unseren Besitz gekommenen Glasfenster sofort gründlich und sorgfältig überarbeiten. Wir kauften noch vier weitere hinzu, um die Entwicklung des Glasmalers Thorn Prikker möglichst vollständig zu haben.

Somit ergibt sich folgendes Bild: Zu den vier Fenstern des älteren Bestandes wurde eines nach dem Kriege hinzuerworben. Der uns von den Erben übereignete Nachlaß ergab nach der Restaurierung 21 Fenster. Vier weitere wurden in den letzten zwei Jahren hinzuerworben, so daß wir über den stolzen Besitz von 30 Glasfenstern insgesamt verfügen. Diese und die Wandbilder machen das Museum in der Tat zu einem besonderen Ort der Kunst Thorn Prikkers.

Ähnlich ist es mit den Kartonentwürfen. Der wichtigste Bestand ist in der Krefelder Zeit Thorn Prikkers angelegt worden: Aquarellentwürfe und Kartonentwürfe für Wandbilder. Was fehlte, waren Mosaikentwürfe und Fensterkartons. Diese sind jetzt durch den uns großmütig übereigneten Nachlaß in reichem Maße vorhanden, so daß man mit Fug und Recht sagen kann, das gesamte Schaffen dieses Mannes, von wenigen Ausnahmen abgesehen, im Krefelder Museum vorliegen zu haben.“ 3