Heinz Mack. Handzeichnungen 1954 – 1974

Heinz Mack. Handzeichnungen 1954 - 1974, Museum Mönchengladbach 1974, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Heinz Mack. Handzeichnungen 1954 - 1974, Museum Mönchengladbach 1974, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

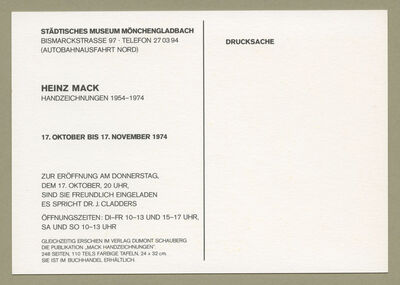

Heinz Mack. Handzeichnungen 1954 – 1974, 17.10. – 17.11.1974

Heinz Mack (1931 Lollar, lebt in Mönchengladbach)

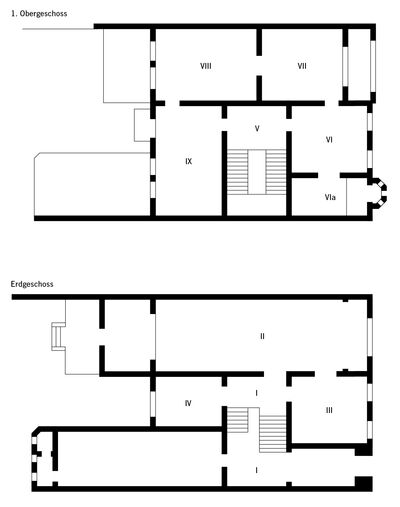

Treppenhaus und alle Räume EG und 1. OG

Rekonstruktion und Text: Susanne Rennert

„Die Ausstellung zeigt eine vom Künstler selbst zusammengestellte Auswahl von 140 Arbeiten aus seinem umfangreichen zeichnerischen Werk , dem er selbst die Bedeutung einer ‚Grammatik‘ bemißt. Dennoch sind die Zeichnungen, zu denen er auch Arbeiten unter Verwendung mechanischer Mittel rechnet, bisher wenig bekannt und in ihrem Stellenwert für das Gesamtwerk gewürdigt worden.“(Johannes Cladders)1

Die Ausstellung, die den ersten geschlossenen Überblick über die Papierarbeiten Heinz Macks präsentierte, entstand in Kooperation mit dem Kunstmuseum Düsseldorf und dem Leiter der dortigen Graphischen Sammlung, Friedrich W. Heckmanns. Sie war aus einem Konvolut von über 2000 Papierarbeiten zusammengestellt worden.2 Im Anschluss an die Präsentation im Städtischen Museum Mönchengladbach, mit der Mack das gesamte Haus bespielte, wurde sie in Düsseldorf gezeigt (29.11.1974 – 19.1.1975). Zeitgleich erschien im Verlag DuMont Schauberg die von Heckmanns bearbeitete Publikation Heinz Mack. Handzeichnungen. Mit einer Einführung von Friedrich W. Heckmanns (dt./engl.), Köln 1974.

Macks Retrospektive der Papierarbeiten kam besondere Aufmerksamkeit zu, da der Künstler – der 1957 gemeinsam mit Otto Piene die Gruppe ZERO in Düsseldorf initiiert hatte – 1967 durch Vermittlung Busso Diekamps nach Mönchengladbach übergesiedelt war. In seinen Erinnerungen widmete der einflussreiche ehemalige Stadtdirektor und Kulturdezernent dem Thema „Heinz Mack und der Huppertzhof“ – wo der Künstler bis heute lebt und arbeitet – ein eigenes Kapitel.3 (Diekamp 2017: „Der Huppertzhof wurde im Laufe der Jahre zu einem Magneten für Gäste aus nah und fern – Galeristen, Künstlerkollegen, Sammler und Medienvertreter.“)4

Presse

„Von Neuwerk nach New York‘, kommentiert Heinz Mack, in Mönchengladbach beheimateter und international bekannter Künstler seine derzeitige Pendelroute: Er kehrte in diesen Tagen aus den Vereinigten Staaten zurück. Die Vorarbeiten für seine Großplastik, die im Park des UN-Gebäudes am East-River stehen wird, sind abgeschlossen. Dieses Werk, eine riesige Lichtsäule, ist ein Geschenk der Bundesrepublik an die Vereinten Nationen.“5

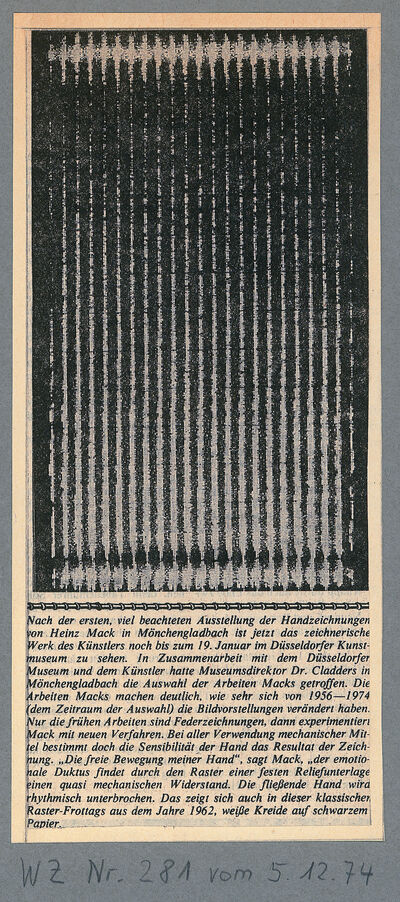

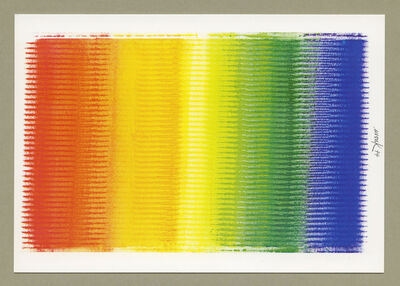

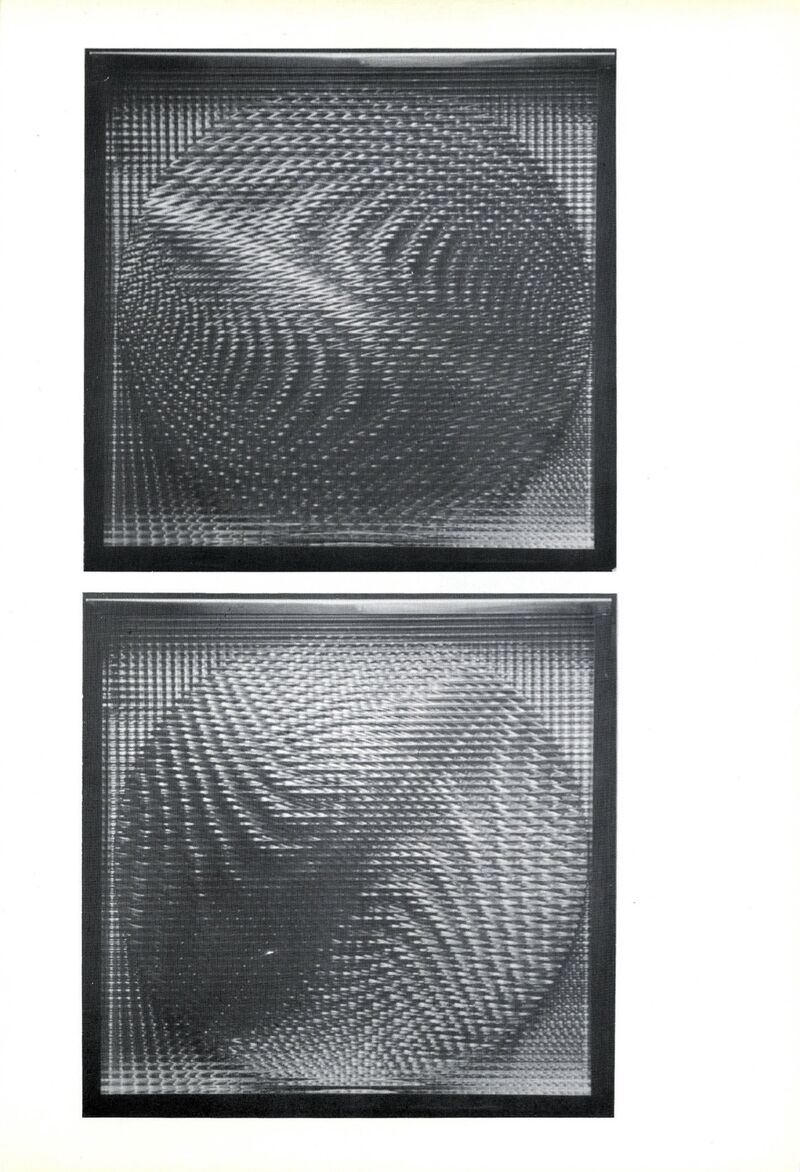

Die Resonanz auf die Ausstellung im Museum an der Bismarckstraße war vielstimmig. Wolfgang Stauch-von Quitzow fasst in Neues Rheinland zusammen: „Diese Ausstellung ist von Museumsdirektor Cladders bewußt nicht chronologisch angeordnet worden, sondern nach thematischen Gruppen, die spezielle Arbeitsweisen oder Motivaspekte in der zeichnerischen Arbeit Macks einkreisen. Mit seinen Materialien der Kreide, der Spritzpistole mit Silberbronze entwickelte Mack im Laufe der Jahre eine eigene Grammatik der Zeichnung, die man überspitzt als ‚gezeichnete Malerei‘ klassifizieren könnte. Es ist zunächst ein formales Spiel mit Quadraten, mit Rechtecken und Kreisen, mit seriellen Mustern und Rasterformen, das im Mönchengladbacher Museum wahrgenommen werden kann. Schwarz-weiß, hell-dunkel sind die dominierenden ‚Farb‘-Effekte, denen sich allerdings auch noch das bunte Gemisch der aus Heinz Macks Lichtanalysen hervorgegangenen Spektralfarben als serielles Prinzip hinzugesellt. In den fünfziger Jahren erhält Macks Zeichenwerk noch deutliche Anregungen aus dem Tachismus. Doch schon im selben Jahrzehnt beginnt sich das Bild der Frottagen und Abreibungen zu verselbständigen, scheinbare Naturstrukturen tauchen auf, Wabenformen, Rautenformen, Muschelformen und die berühmten Flügelstrukturen, die Mack selbst aber ausdrücklich als ‚Fächer‘ verstanden wissen will. Allen Blättern der Handzeichnungen ist die Dominante des Gesamtwerks von Mack eigen: die Auseinandersetzung mit dem Licht.“6

Unter dem Titel „Serielle Strukturen. Erste Mack-Ausstellung in Mönchengladbach“ schreibt Werner Lippert: „Mack 1974 – ist das ein später Tribut an den Künstler oder eine Ehrung des Wahlgladbachers, der jetzt schon acht Jahre im Huppertzhof in Üdding wohnt? Mack 1974 – das ist merkwürdig glatt, bewegt sich im Formal-Ästhetischen, ist Augenschmeichlerei. Aber Mack – das ist die Kunst der frühen sechziger Jahre, das darf man nicht vergessen. Sie entstand in der Zeit des Tachismus und Informel, war Teil der Bewegung ZERO mit Mack, Piene und Ücker [sic] als bekanntesten deutschen Vertretern. Man will der Formlosigkeit des Tachismus entkommen, das Unsichtbare, das Licht, darstellen. Mack versucht das mit seriellen Strukturen, mit Lichtfängern, später mit lichtkinetischen Objekten und großen ‚Anlagen‘ wie in seinem Saharaprojekt. Seine verschiedenen Schritte aus dem Tachismus heraus bis hin zum Lichtenvironment werden begleitet von seinen Handzeichnungen. Klassische Kompositionsgesetze werden über Bord geworfen: Struktur statt Komposition, sagt Mack. Doch diese Struktur soll (auch in den Zeichnungen) das Licht ‚brechen‘, provozieren. Durch Vibration, durch Störungen der Struktur. Dazu bedarf es optischer Widerstände. Dazu Heinz Mack: ‚Die freie Bewegung meiner Hand, also der emotionale Duktus, findet durch den Raster einer festen Reliefunterlage einen quasi „mechanischen“ Widerstand, d.h. die fliegende Bewegung der Hand wird rhythmisch unterbrochen, sie gerät in Vibration.‘ Die Mittel sind Frottage oder das Bestäuben von Sieben und Netzen, die über Papier gelegt wurden. Die Farben: Weiß, Silber, Grau, selten farbig. Es entstehen mehr oder weniger regelmäßige Strukturen, Gefüge von Punkten oder Strichen, die das Licht irritieren, es in Bewegung versetzen, es darstellbar machen.“7

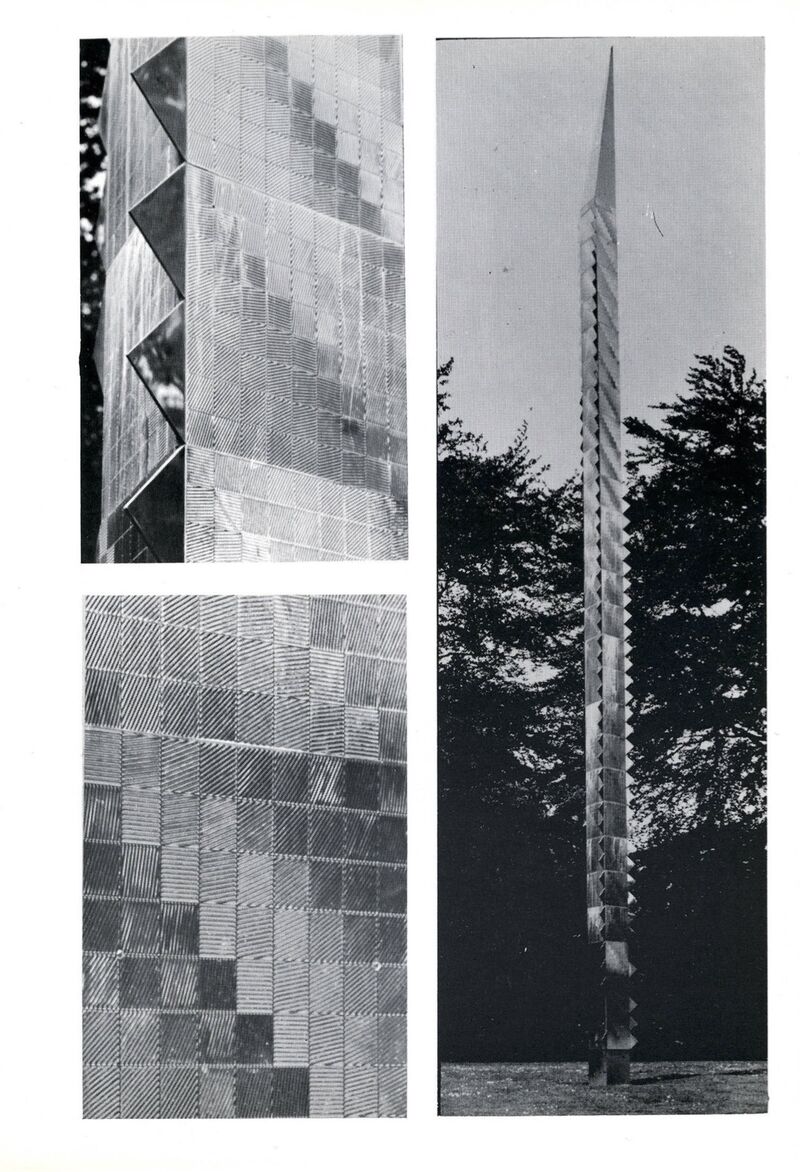

Lichtstele und Licht-Richtfest

Heinz Mack realisierte ab 1970 mehrere Kunst am Bau-Projekte für die Stadt Mönchengladbach. Darunter die berühmte Lichtstele, die für die Parkanlage hinter der Kaiser-Friedrich-Halle konzipiert wurde.8 1978 kam dem Künstler eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Richtfests für den Neubau des Museums auf dem Abteiberg zu. Das von Mack konzipierte Licht-Richtfest wurde – so Busso Diekamp – von „Tausenden von Bürgern” verfolgt: „Der Rohbau war in glühendes, fließendes Licht getaucht – wurde eine Lichtskulptur von ganz ungewöhnlichem Reiz.“9

Quellenangaben / Anmerkungen

Es folgen der Pressetext zur Ausstellung von Johannes Cladders und der Klappentext zur Publikation Heinz Mack. Handzeichnungen. Mit einer Einführung von Friedrich W. Heckmanns, Köln 1974.

Johannes Cladders, Pressetext zur Ausstellung

„Am Donnerstag, dem 17.10.1974, wird im Städtischen Museum Mönchengladbach, Bismarckstraße 97, eine Ausstellung unter dem Titel Heinz Mack – Handzeichnungen 1954 – 1974 eröffnet. Die Ausstellung zeigt eine vom Künstler selbst zusammengestellte Auswahl von 140 Arbeiten aus seinem umfangreichen zeichnerischen Werk, dem er selbst die Bedeutung einer „Grammatik“ für sein künstlerisches Oeuvre schlechthin beimißt. Dennoch sind die Zeichnungen, zu denen er auch Arbeiten unter Verwendung mechanischer Mittel rechnet, bisher wenig bekannt und in ihrem Stellenwert für das Gesamtwerk gewürdigt worden. Die Ausstellung gibt den ersten geschlossenen Überblick und stellt damit den Künstler vom Huppertzhof in seiner Heimatstadt unter einem besonderen und neuen Aspekt vor. Zugleich mit dieser Ausstellung erscheint im Verlag DuMont Schauberg, Köln das Buch ‚Mack-Handzeichnungen‘. Die Ausstellung wird bis zum 17. November in Mönchengladbach zu sehen sein. Anschließend zeigt sie das Kunstmuseum Düsseldorf, das sich ebenfalls schon lange gerade um das zeichnerische Werk von Mack bemühte und bei der Vorbereitung der Ausstellung mit dem Gladbacher Museum zusammenarbeitete.“

Friedrich W. Heckmanns, Klappentext zur Publikation Heinz Mack. Handzeichnungen. Mit einer Einführung von Friedrich W. Heckmanns, dt./engl., Köln 1974

„Heinz Mack gehört zu den wenigen deutschen Künstlern, die nach dem zweiten Weltkrieg den Aufbruch der internationalen Kunst in ein neues Selbstverständnis wesentlich mitbestimmt haben. Die Publikation seiner Zeichnungen in einer umfassenden Sammelausgabe gibt Zeugnis von den Anfängen und der kunsthistorischen Entwicklung Macks, die in den 50er Jahren ihren eigenen Weg aus der kritischen Auseinandersetzung mit dem Tachismus findet. Mack schafft sich in seinen frühen monochromen Zeichnungen (1957/59) das Konzept der dynamischen Strukturen, die sein künstlerisches Grundsatzprogramm für seine späteren kinetischen Lichtobjekte vorwegnehmen und mit den Prinzipien Monochromie und Vibration die Zero-Idee formulieren. Sie realisieren die reine dynamische Struktur, die dadurch entsteht, daß Mack parallelgeschichtete Lineaturen, Raster und Gitter auf monochromem Weiß anordnet.

Um das Moment des dynamischen Bildausdrucks zu intensivieren, experimentiert Mack mit neuen Medien. Er benutzt die Frottage, die die Federzeichnung, die Spritztechnik, den Prägedruck, die Collage und die verschiedenen Varianten der Kreideabreibung als Gestaltungsmittel. Mit diesen Techniken überträgt Mack die bewegten seriellen Gitterstrukturen eines Metallreliefs auf das Zeichenblatt, wobei er vor allem die Aluminiumfolie als geeigneten Vibrationsträger des Lichtes entdeckt, die zum Standardmaterial seiner zahlreichen Flügelgitter und Prägefolien wird. Wähend die frühen Zeichnungen meist mit Kohle oder Kreide auf weißem Papier gezeichnet sind, tritt mit der Suche nach neuen Mitteln auch die Farbe in der Zeichnung hervor. Allerdings versteht Mack seine Farbenskala immer als Teilelemente des weißen Lichts, das für ihn die Potenz aller Farben ist. In den 60er Jahren wird die Zeichnung seltener im künstlerischen Arbeitsprozeß, vielmehr wird die Beschäftigung mit den vielfältigen Formen der lichtkinetischen Apparate und Stelen dominant. Aber stets bleibt die Zeichnung ein Formulierungsinstrument seiner künstlerischen Pläne, das zur Konzentration zwingt und in seiner klaren Durchsichtigkeit immer wieder das Rastermodell der Modulationen darstellt. In diesem Sinne ist dieses Buch dem Künstler selbst von größter Bedeutung, und sein Beitrag zur Ausstattung sowie in der Gestaltung des Layouts war entsprechend intensiv. Jede Zeichnung wurde vom Künstler im Druck sorgfältig geprüft.“