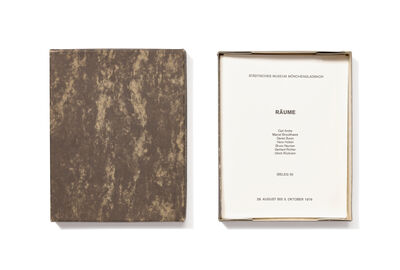

RÄUME (BELEG III).

Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Hollein, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Ulrich Rückriem

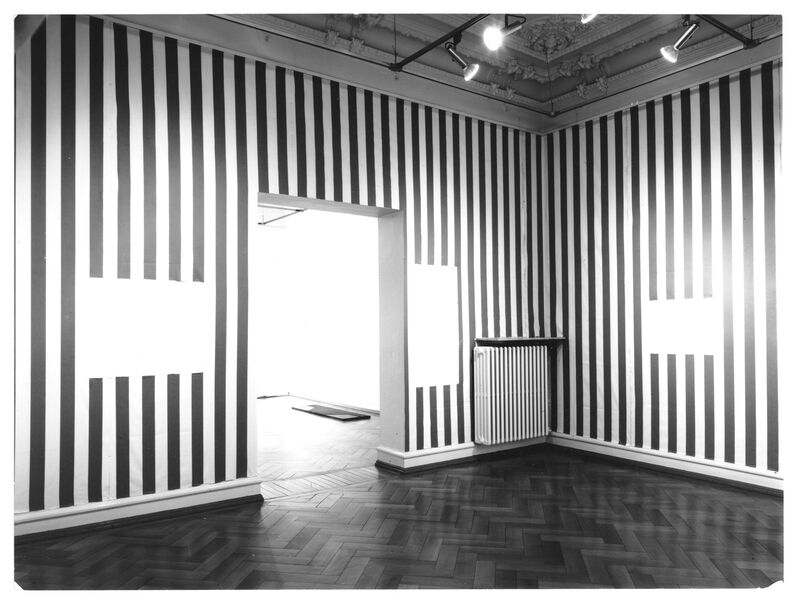

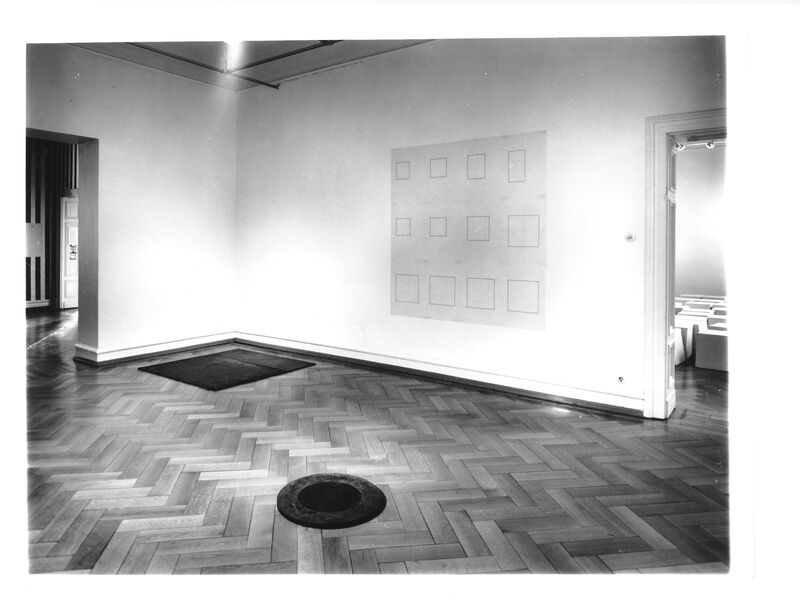

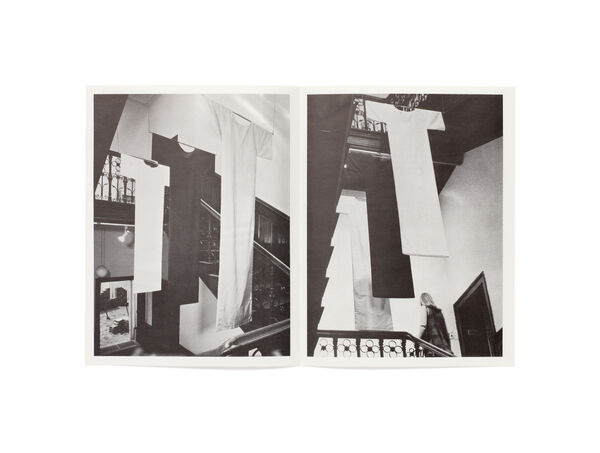

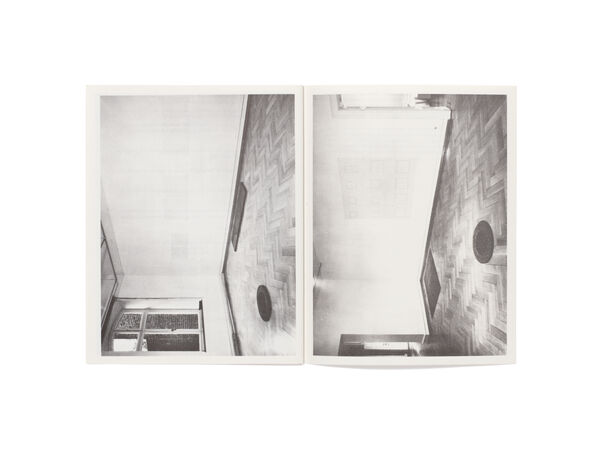

RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum VII: Daniel Buren, Von Da An, (A Partir de là), 1975, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum VII: Daniel Buren, Von Da An, (A Partir de là), 1975, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

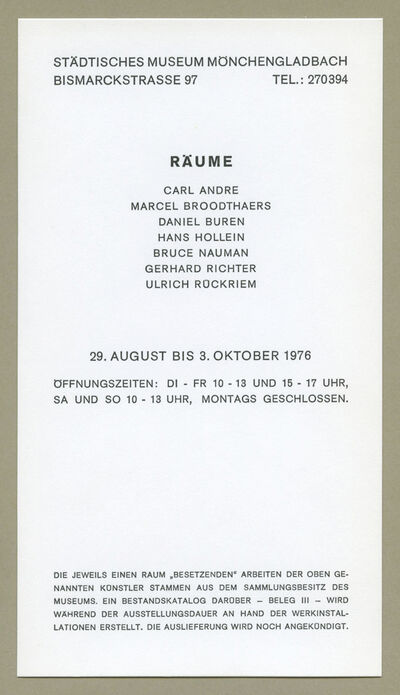

RÄUME (BELEG III). Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Hollein, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Ulrich Rückriem, 29.8. – 3.10.1976

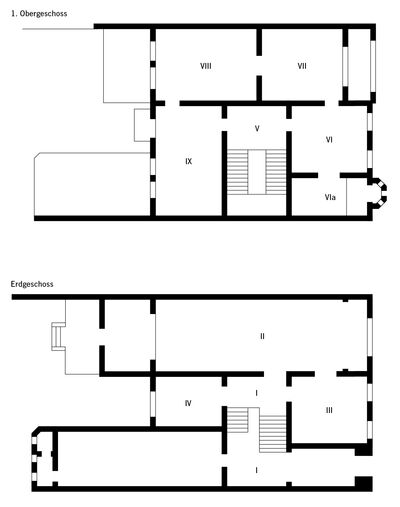

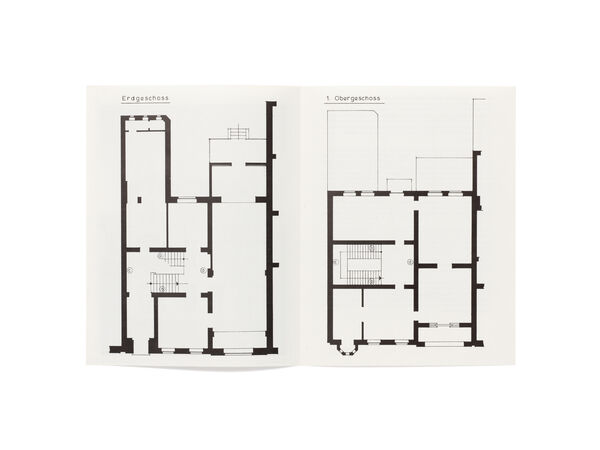

EG/ Hochparterre: Treppenhaus [Hollein], Raum II (Gartensaal) [Richter], Raum III [Andre], Raum IV [Andre]

1.OG: Raum VI [Broodthaers], Raum VII [Buren], Raum VIII [Rückriem], Raum IX [Nauman]

Rekonstruktion und Text: Susanne Rennert

„Es ist eine Tendenz in der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert; das ‚Bild‘ löst sich von seiner durch den Rahmen begrenzten Erscheinungsform. Der Raum, in dem das Kunstwerk steht oder hängt, wird zu einem notwendigen Bestandteil der Arbeit selbst.“1(Werner Lippert)

Die Ausstellung RÄUME (BELEG III) vergegenwärtigte anhand von sieben künstlerischen Positionen diesen – speziell für die Kunst der 1960er und 1970er Jahre – zentralen Aspekt, den Wolfgang Max Faust als „die Bewegung von einer ‚retinalen Kunst‘ hin zu einer ‚mentalen Kunst‘“2beschrieben hat. Mit dem „Ausstieg aus dem Bild“, der „Entmaterialisierung des Kunstobjekts“ (Lucy R. Lippard) und einem neuen Verständnis der Prozesshaftigkeit von Kunst und deren Kontexten – die Harald Szeemanns Ausstellung Live in your head. When Attitudes Become Form 1969 erstmals programmatisch in Szene setzte –, hatten sich Ende der 1960er Jahre die Perspektiven geändert.3 Nicht mehr das einzelne, in sich abgeschlossene Werk, sondern rauminstallative Arbeiten, Raum und Ausstellungsort wurden zum Ausgangspunkt ästhetischer und intellektueller Erfahrungen. Für Produzent:innen und Rezipient:innen ergaben sich dadurch gänzlich neue Erfahrungs- und Bewusstseinsräume.

Dass Johannes Cladders diese neuen Ideen zum Umgang mit dem Raum brennend interessierten, manifestiert sich deutlich in seiner Ausstellungs- und Ankaufspolitik. Immer wieder gelang es ihm für die Sammlung des Museums ganze Werkgruppen zu erwerben – so etwa im Fall von Marcel Broodthaers, Gerhard Richter oder Ulrich Rückriem.

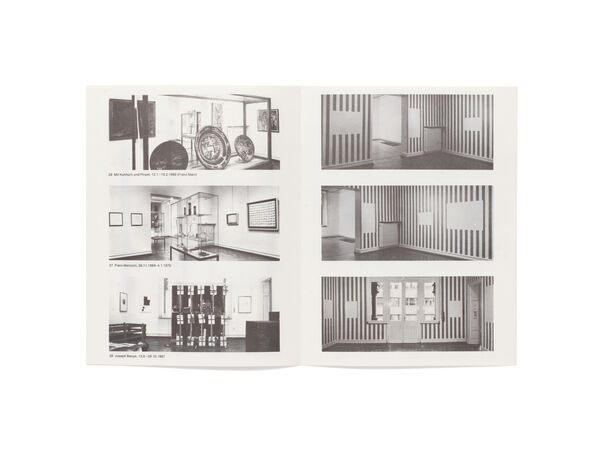

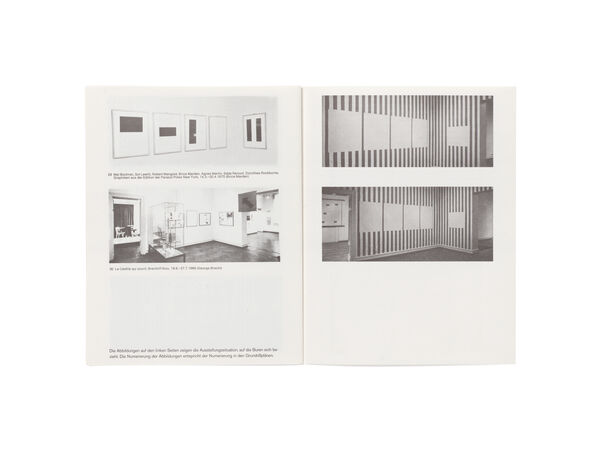

Ausstellungsansichten von Ruth Kaiser

![RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum IV: Carl Andre, Steel Piece Nr. 8001 o. Steel Piece Nr. 8002, 1968 [8001/8002 Mönchengladbach Square], Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022](/imager/archive/raeume-beleg-iii-carl-andre-marcel-broodthaers-daniel-buren-hans-hollein-bruce-nauman-gerhard-richter-ulrich-rueckriem/photos/106499/Foto-Nr.1206_240b62cf9eb67fe203d15067047501a2.jpeg)

Mit RÄUME präsentierte Cladders die letzte in der Reihe seiner Ausstellungen der BELEG-Trilogie, mit der seit 1968 die Neuerwerbungen und der Sammlungsbestand des Museums in Mönchengladbach dokumentiert wurden. Den in der Ausstellung vertretenen Künstlern – Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Bruce Nauman, Gerhard Richter und Ulrich Rückriem – wurde jeweils einer bzw. im Fall von Carl Andre zwei der sieben vorhandenen Museumsräume zur Verfügung gestellt. Hans Hollein erhielt als achten Raum das Treppenhaus.

„Mit solchen Ausstellungen stellt das Museum Teile der Bestände in thematischen Übersichten vor und dokumentiert darin zugleich den Sinn einer Sammeltätigkeit: (kunst-)historische Entwicklungen authentisch zu belegen. Der Katalog erscheint Ende September.“4

Anmerkung: Susanne Titz

RÄUME schloss unmittelbar an „KUNST AM BAU. Die Mönchengladbacher Erwerbungen“, d.h. an Ausstellung und Kassettenkatalog an, die kurz zuvor im Frühjahr 1976 präsentiert worden waren. Werner Lippert, der hier zitiert in der Rheinischen Post über RÄUME schrieb, war im Projekt KUNST AM BAU leitender Autor und Redakteur für Cladders’ Ausstellung und Kassettenkatalog, worin seine Ankaufspolitik seit 1967 dargestellt und begründet wurde.

Quellenangaben / Anmerkungen

Johannes Cladders, Text des Kassettenkatalogs (Einleitung)

Der Ausstellungstitel ist mit dem Wort „Räume“ so offen gewählt, dass er sich mit unterschiedlichen Inhalten füllen lässt. Er spricht allgemein ein in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts immer deutlicher in Erscheinung tretendes Phänomen an: Das Kunstwerk sprengt den überkommenen Bild-Rahmen (oder entsprechend: die Skulptur steigt von ihrem Sockel), in dessen (auf dessen) Geviert es sich als Kunst konstituierte, der es abschirmte und abgrenzte. In dem Maße, als es aus seinem Schneckenhaus heraustritt, ist es in seiner Existenz als Werk der Kunst gefährdet. Es sei denn, es tritt den Angriff auf den Umraum an und „besetzt“ ein größeres räumliches Volumen.

Der Tendenz zum „Raumanspruch“ liegt keine einheitliche künstlerische Idee zugrunde. Das Phänomen erschließt sich vielmehr aus einer Vielfalt verstreuter Indizien. Sie finden sich schon bei den Nabis, die die reale „Räumlichkeit“ des Bildes in der Mal-Fläche erkennen. Der Jugendstil (und in seinem Gefolge das Bauhaus) trägt gesamtkunstwerklichen Charakter mit deutlichem Zugriff auf den Raum und auf alles, was sich darin befindet. Der „Merz-Bau“ eines Kurt Schwitters aus den 20er Jahren gehört ebenso in die Kette der Indizien wie das „Environment“ der 60er Jahre. Auch das Happening hat weniger mit Theater als vielmehr mit „Raum“ zu tun. Aber auch subtilere Hinweise zählen dazu: Die Rahmenfeindlichkeit des Bildes, das Überwuchern des Bildes auf dem Rahmen, das Bild als Treff- oder Ausgangspunkt beliebig fortsetzbarer Strukturen. Und schließlich ließen sich genügend Künstlerzitate ausschlachten, die – wenn auch aus unterschiedlichster Intention – mit der Feststellung von Malewitsch aus 1927 übereingehen, daß der Künstler (Maler) nicht länger an die Leinwand (Malfläche) gebunden sei, sondern seine Kompositionen von der Leinwand in den Raum überführen könne.

Indizien lassen sich aber auch genügend dort sammeln, wo Kunst nicht produziert, sondern konsumiert wird. Das Phänomen wandelt sich dort meist zum Problem und zeigt sich sowohl in der vor „rahmenlosen“ Werken gängigen Frage des Laien „Ist das noch Kunst?“ wie in der Ratlosigkeit mancher professioneller Sammler in Sachen Präsentation. Auch die ungelöste „Kunst am Bau“-Praxis ist als Indiz zu werten. Das Phänomen begegnet uns auf Schritt und Tritt, sind wir erst einmal aufmerksam geworden. Es wird sicherlich auch die Historiker beschäftigen, die die Kunstgeschichte unseres Jahrhundets zu schreiben haben. Vielleicht wird es ihnen als roter Faden dienen oder gar zum zentralen Thema werden.

Ein Museum, das seine Sammlungsbestände im wesentlichen aus dem Schaffen der Gegenwartskunst heraus erweitert, kann und darf an dem immer offensichtlicher werdenden Phänomen nicht vorbeisehen. Einige der wichtigsten Werke der Mönchengladbacher museumseigenen Kollektion, die einen Beitrag zum Thema, seiner Vielgestalt und Abgrenzung leisten können, wurden daher sowohl zu einer Ausstellung zusammengefaßt als auch in der Reihe der Bestandskataloge (Beleg III) publiziert.

Susanne Titz – Anmerkung

RÄUME schloss unmittelbar an „KUNST AM BAU. Die Mönchengladbacher Erwerbungen“, d.h. an Ausstellung und Kassettenkatalog an, die kurz zuvor im Frühjahr 1976 präsentiert worden waren. Werner Lippert, der hier eingangs zitiert in der Rheinischen Post über RÄUME schrieb, war im Projekt KUNST AM BAU leitender Autor und Redakteur für Cladders' Ausstellung und Kassettenkatalog, worin seine Ankaufspolitik seit 1967 dargestellt und begründet wurde.

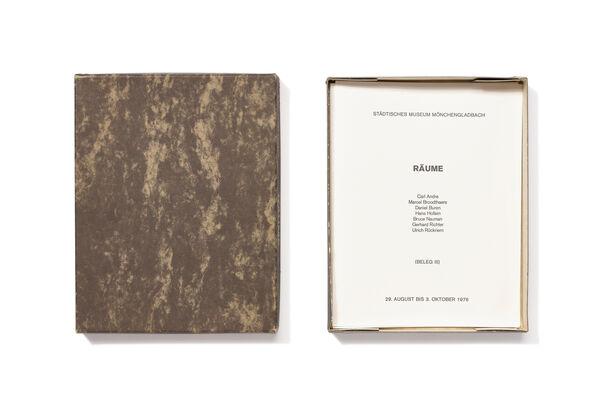

KASSETTENKATALOG ZUR AUSSTELLUNG

KASSETTENKATALOG ZUR AUSSTELLUNG

RÄUME (BELEG III). Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Hollein, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Ulrich Rückriem, 29.8.–3.10. 1976

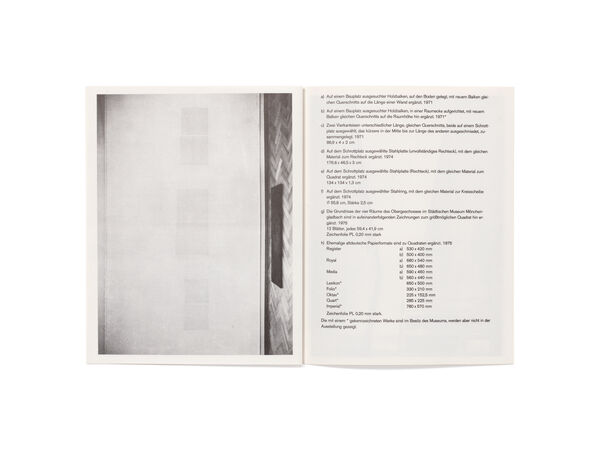

Schachtel aus naturfarbenem Karton mit einseitig bedrucktem Deckel und Boden, gestaltet in Anlehnung an einen marmorierten Aktenordner, geklammert, 20,3 × 15,8 × 2,7 cm

Inhalt: Einzelkarte, 4 Faltblätter und 3 Hefte (monografische Beiträge mit Installationsfotos)

Karte mit Titel, verso Impressum

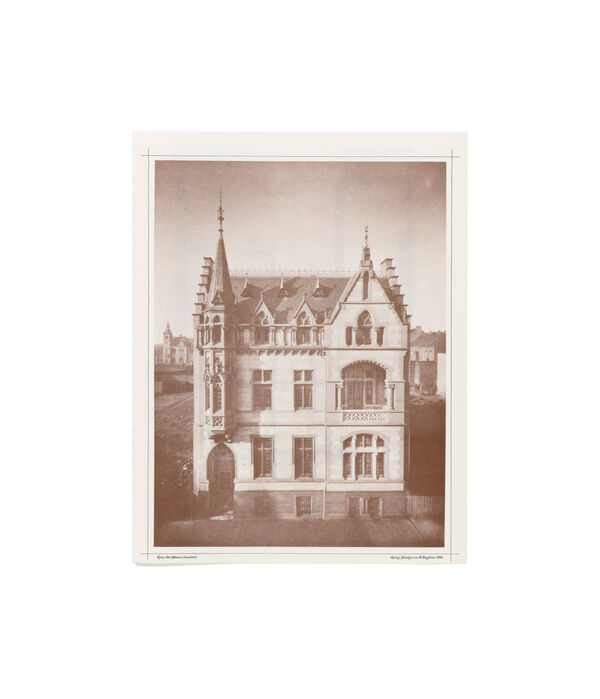

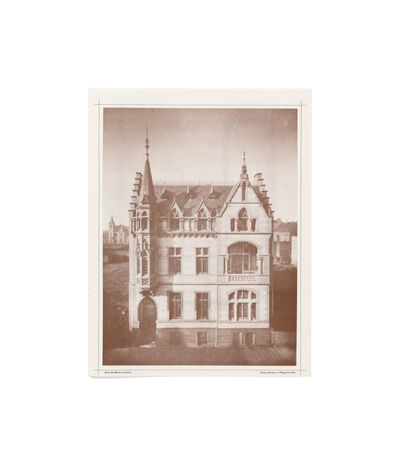

Faltblatt mit historischem Foto Haus Bismarckstraße 97, Grundrissen der Ausstellungsräume und Text von J. Cladders

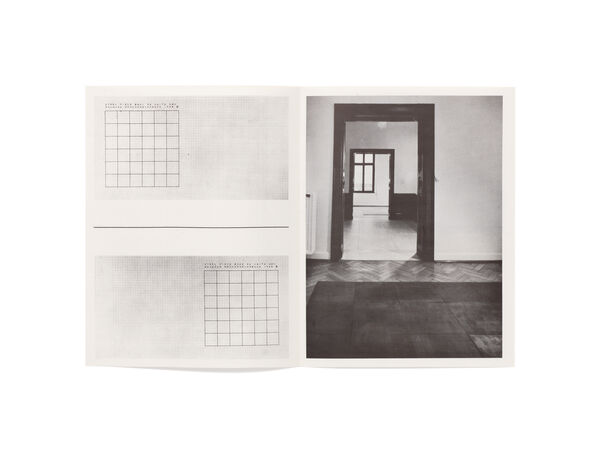

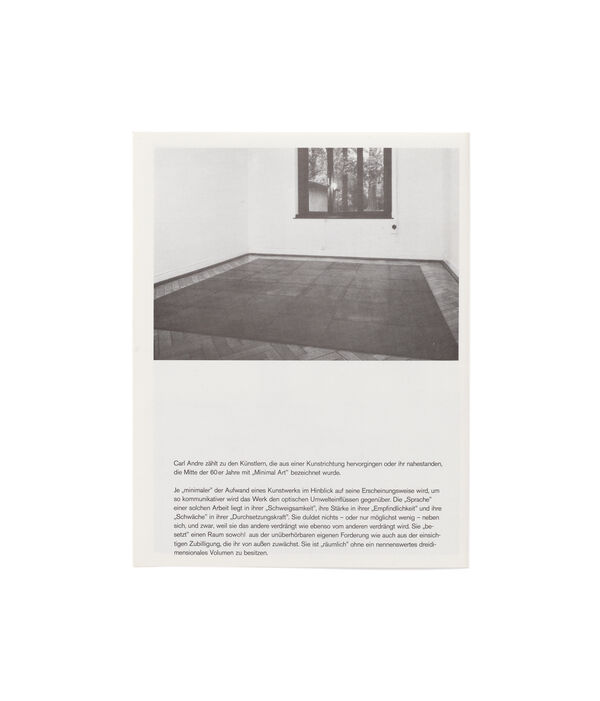

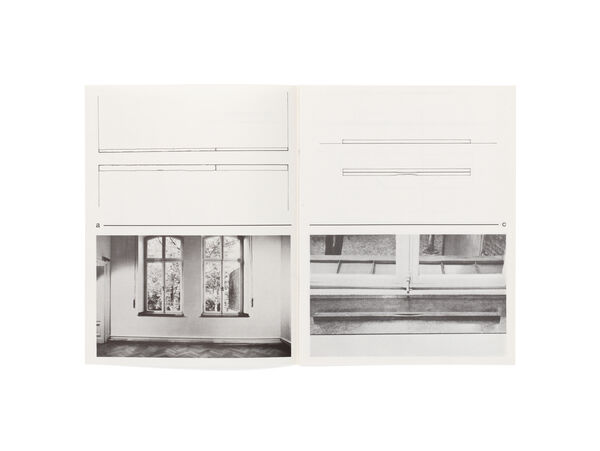

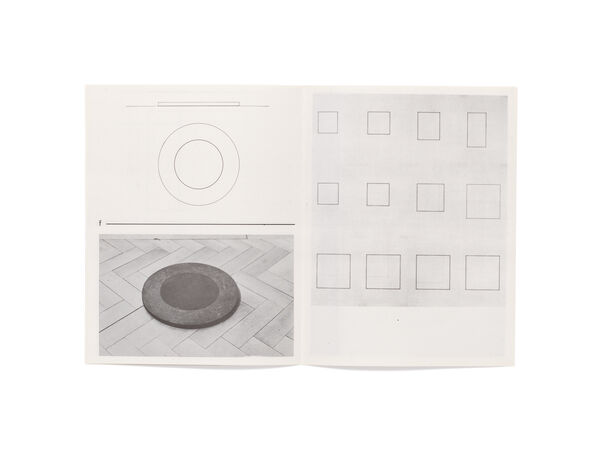

Faltblatt „Carl Andre, Steel Piece Nr. 8001 und Steel Piece Nr. 8002, 1968“, mit 2 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders

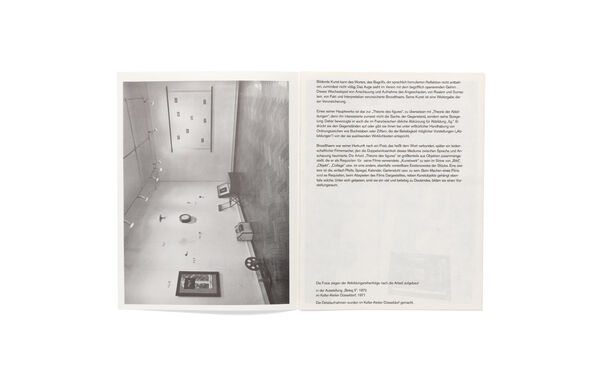

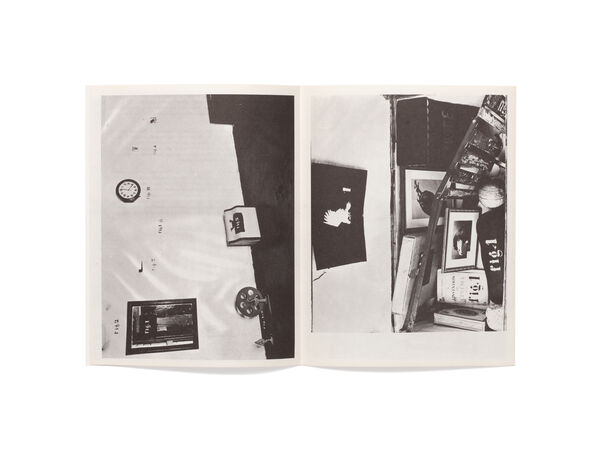

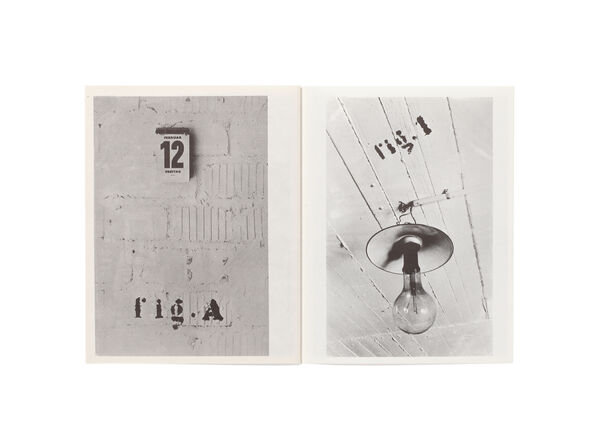

Heft „Marcel Broodthaers, Théorie des figures, 1970/71“, mit 6 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders, 8 S. auf 2 losen gefalzten Bögen

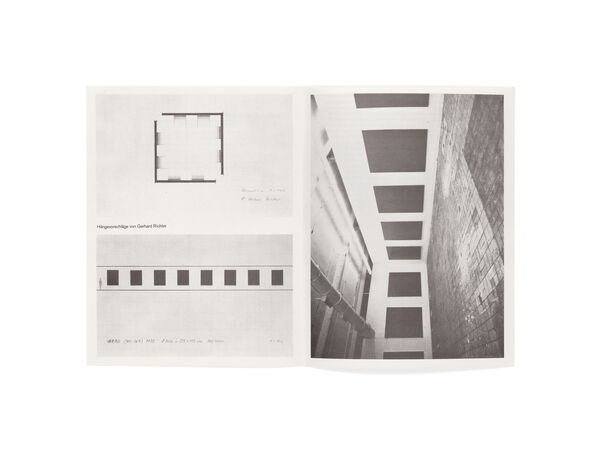

Heft „Daniel Buren, Von da an (A partir de là), Raum VIII, 1975“, mit 2 Grundrissen, 10 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders, 8 S. auf 2 losen gefalzten Bögen

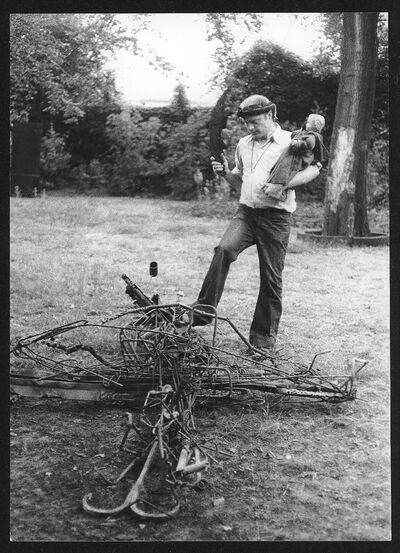

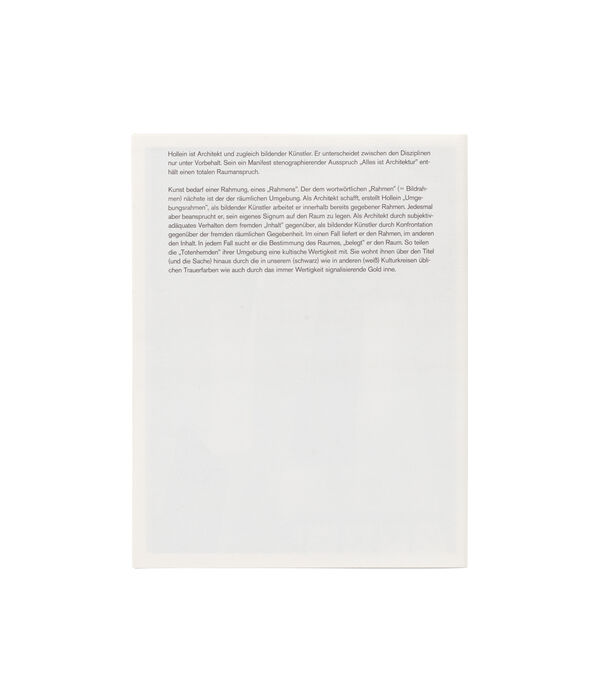

Faltblatt „Hans Hollein, Totenhemden, 1970“, mit 2 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders

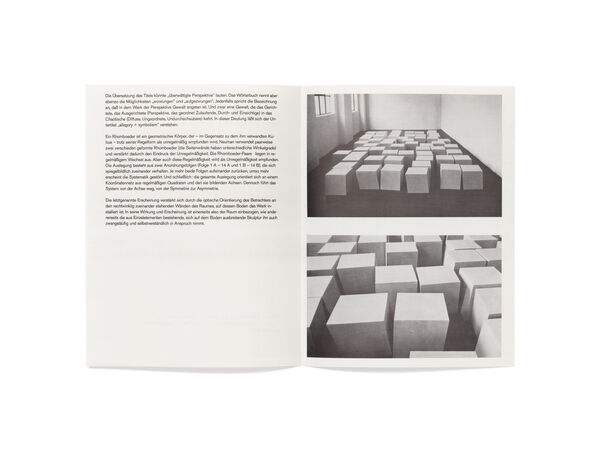

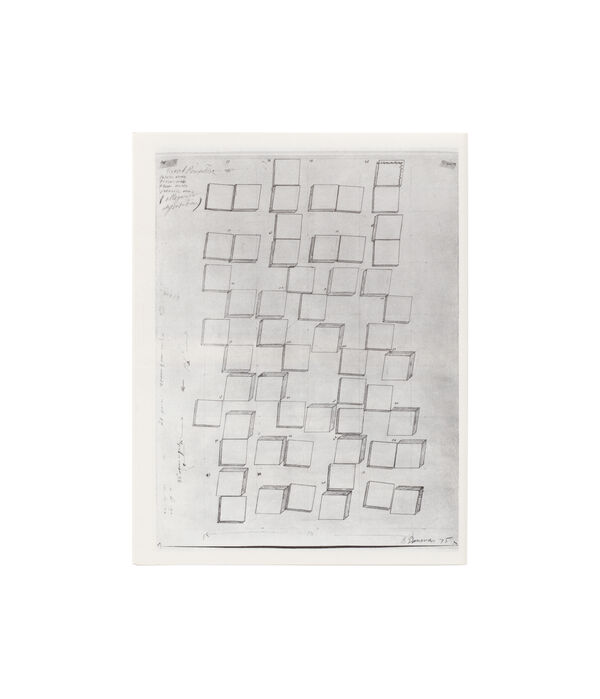

Faltblatt „Bruce Nauman, Forced Perspective (Allegory + Symbolism), 1975“, mit 3 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders

Faltblatt „Gerhard Richter, Grau, Werk Nr. 367, 1975“, mit 3 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders

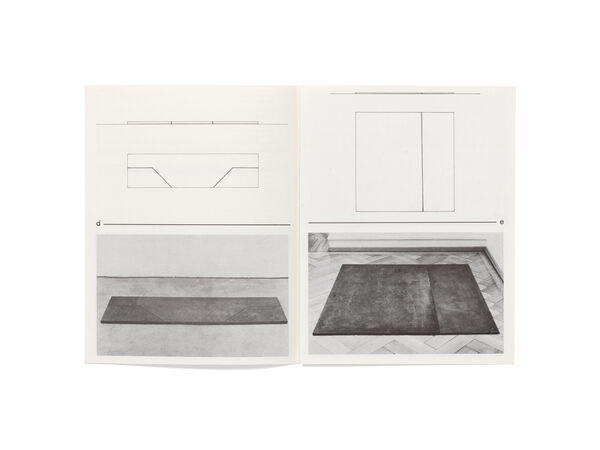

Heft „Ulrich Rückriem, Ergänzungsstücke, 1971 – 1975“ mit 14 S/W‑Abb. und Text von J. Cladders, 12 S. auf 3 losen gefalzten Bögen

Fotos: Ruth Kaiser, Viersen, Photo Romero, Düsseldorf u. Archiv des Museums

Auflage: nicht bekannt

Preis in der Ausstellung: nicht bekannt

sr

![RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum III: Carl Andre, Steel Piece Nr. 8001 o. Steel Piece Nr. 8002 [8001/8002 Mönchengladbach Square], 1968, Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022](/imager/archive/raeume-beleg-iii-carl-andre-marcel-broodthaers-daniel-buren-hans-hollein-bruce-nauman-gerhard-richter-ulrich-rueckriem/photos/106497/Foto-Nr.1204-Carl-Andre_53d0167c78ca4d5d19e618af013cb862.jpeg)

![RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum IV: Carl Andre, Steel Piece Nr. 8001 o. Steel Piece Nr. 8002, 1968 [8001/8002 Mönchengladbach Square], Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022](/imager/archive/raeume-beleg-iii-carl-andre-marcel-broodthaers-daniel-buren-hans-hollein-bruce-nauman-gerhard-richter-ulrich-rueckriem/photos/106499/Foto-Nr.1206_53d0167c78ca4d5d19e618af013cb862.jpeg)

![RÄUME (BELEG III), Museum Mönchengladbach 1976, Raum III: Carl Andre, Steel Piece Nr. 8001 o. Steel Piece Nr. 8002 [8001/8002 Mönchengladbach Square], Foto: Ruth Kaiser, Archiv Museum Abteiberg, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022](/imager/archive/raeume-beleg-iii-carl-andre-marcel-broodthaers-daniel-buren-hans-hollein-bruce-nauman-gerhard-richter-ulrich-rueckriem/photos/106498/Foto-Nr.1205-Carl-Andre-Steel-piece_53d0167c78ca4d5d19e618af013cb862.jpeg)